本研究は、人間の「言語理解」の一側面である「文処理」を研究の対象とする。文が時間軸に沿って入力される途中段階では複数の後続可能性が生じるにもかかわらず、我々は普段、難なく文を処理し、発話者の意図したと思われる解釈に到達することができる。このことから、我々の心/脳に心理的に実在する文処理装置 (sentence processor) は何らかの選好性に従ってある特定の解釈を選択していることが示唆される。文処理研究では、この選好性の本質を解明することを通して文処理装置のメカニズムを明らかにするという試みがなされている。

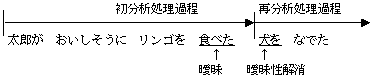

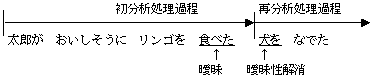

文処理過程は二つの過程に大別することができる。例えば「太郎がおいしそうにリンゴを食べた犬をなでた。」という文が入力された際、「食べた」の時点では当該の文が単文であるか複文であるかが一時的に曖昧であるが、日本語母語話者は単文解釈を選好する傾向があることが明らかにされている。したがって、「犬を」が後続した際にはその単文解釈を破棄し、解釈をやり直すことを余儀なくされることになる。この「解釈のやり直し」を行う過程は再分析処理過程と呼ばれ、それに対し、「食べた」の時点までの処理過程は初分析処理過程と呼ばれる((1)を参照)。

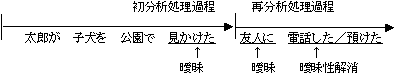

従来の文処理研究ではこの初分析処理過程で観られる選好性の本質を解明することが中心的課題であった。しかしながら、上の図からも明らかなように、初分析処理過程は文処理の一過程に過ぎず、したがってその過程のみを適切に説明できたとしても文処理過程の全容を明らかにしたとは言い難い。このことから本研究では、主に文処理過程のもう一つの段階である再分析処理過程について検討し、それを通して文処理装置のメカニズムの解明に貢献することを研究目的とした。それにあたり、本研究では再分析処理過程で曖昧性が生じるような文を用いて検討した((2)では「友人に」の入力による再分析処理の際にふたたび一時的構造曖昧性が生じている)。

第2節および第3節では先行研究の主張の妥当性を検証するための実験を実施した。まず第2節では再分析処理における曖昧性解消にあたって有用な非統語的情報がない場合の処理の選好性について観察し、その結果をもとに「最小の最大投射原則(MMPP)」という統語的処理原則を提唱した。さらに、先行研究で提唱されていた構造保持原則よりもMMPPの方が経験的に妥当であることを示す実証的データを報告した(実験1、2)。次いで第3節では、まずエラーシグナルの意味役割情報が常に優先的に利用されるという先行研究の主張が妥当ではないことを示す実証的データを報告した(実験3、4)。さらに、韻律境界情報が初分析処理段階から一時的構造曖昧性の解消に利用されていることを示す経験的証拠を提示し(実験5)、「韻律境界情報は再分析処理段階で初めて曖昧性解消に利用される」という先行研究の主張が必ずしも妥当ではないことを示唆した。

第4節では、再分析処理過程で得られた解釈の語用論的妥当性の低さが再分析処理全体の負荷に即座に影響を及ぼすことを示す経験的証拠を提示し、文処理装置が再分析処理の際に解釈のやり直し(ないしは構造の修正)のみならず、得られた解釈の語用論的妥当性の算定までも即座に行っていることを示した(実験6、7)。

以上の研究成果をもとに、本研究では再分析処理過程が限定的並列処理であると仮定する「多重情報間の競合モデル(以下、競合モデル)」を提唱した。競合モデルが他の再分析処理モデルと異なる点は、(i) 多重の情報が確率論的に作用して処理を方向付ける制約情報の役割を果たすと仮定し、(ii) 多重の情報間の相互作用を許容し、(iii) 複数の解釈候補のそれぞれを支持する情報がある場合にはそれぞれの解釈候補の語用論的妥当性の高低に基づいて曖昧性の解消または保留を決定するという点である。第5節ではこのような競合モデルによって先行研究および本研究の実験結果を整合的に説明できることを示した。さらに第5節では、韻律境界情報と統語的情報とが競合し、2つの解釈候補間で語用論的妥当性に差がある場合とない場合とで文処理装置のパフォーマンスに違いが生じることを示す経験的証拠を提示し、競合モデルの主張が経験的に妥当であることを示した(実験8)。

上述のように、従来の文処理研究では初分析処理過程のみを考究の対象として文処理過程を説明しようと試みられていたため、文処理の全容を明らかにするには不十分な点があった。本研究では再分析処理における一時的構造曖昧性の解消過程に着目し、再分析処理過程を説明するためのモデルを提唱した。このことにより、初分析処理と再分析処理との間の共通点あるいは相違点について検討することも可能となった。その意味で本研究は、人間の文処理という認知的プロセスを解明するための研究に新たな方向性を加えるものとなったといえよう。